John Williamson: Crónica de un diplomático estadounidense en Venezuela

Luis Alberto Perozo Padua

Periodista especializado en crónicas históricas

[email protected]

@LuisPerozoPadua

En un momento crucial para Venezuela, recién separada de la Gran Colombia, el emisario estadounidense John Gustavus Adolphus Williamson se instala en Caracas para asumir como primer encargado de negocios de EE. UU. en el país.

Su diario, sus informes al Departamento de Estado y la correspondencia oficial revelan una relación densa y sinuosa con el caudillo José Antonio Páez, figura dominante de la política venezolana de entonces. En ese territorio en ebullición —republicano en discurso, pero aún personalista en el ejercicio del poder—, la diplomacia se confundía con la estrategia, la persuasión con la sospecha y la política con el instinto de supervivencia.

Esta crónica reconstruye con rigor documental y mirada evocadora el paso de Williamson por el país, cómo su vínculo con Páez moldeó los primeros pasos de las relaciones bilaterales y, sobre todo, cómo su diario —una bitácora íntima y política a la vez— se convirtió en un testimonio invaluable del nacimiento de la república venezolana.

El emisario y la república incierta

Cuando en 1826 Williamson pisó La Guaira por primera vez como agente consular, lo recibió una nación rota. El país, aún una provincia dentro de la República de Colombia apenas emergía de los estragos de la Guerra de Independencia. La sociedad estaba segmentada entre antiguos patriotas y monárquicos recelosos, comerciantes ingleses, aventureros criollos, comerciantes corsarios y caudillos que luchaban por imponer su visión de país.

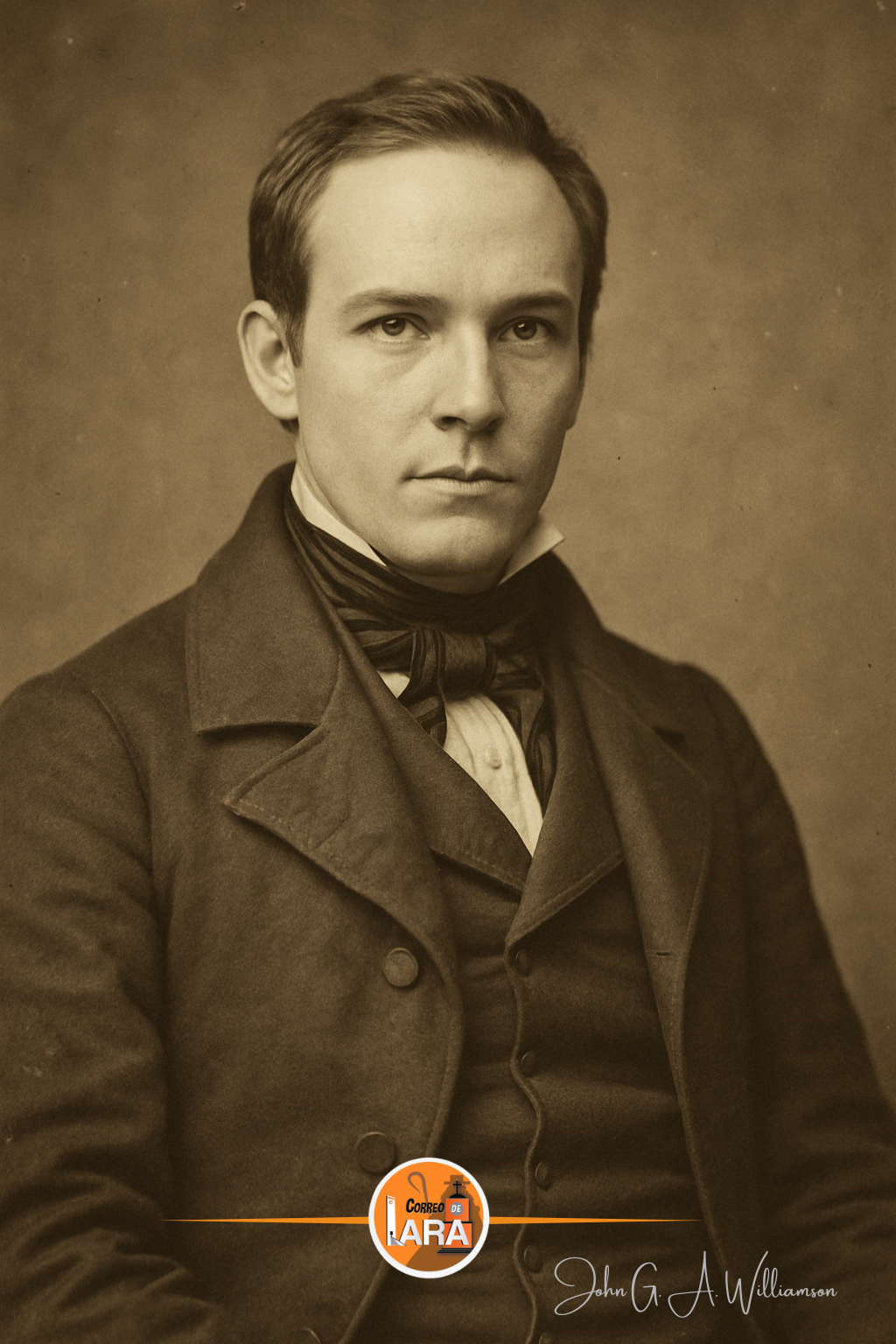

Williamson era entonces un joven de 33 años, había nacido el 2 de diciembre de 1793, hijo de James Williamson, un hacendado del condado de Person, Carolina del Norte, con vínculos con la política estatal. Había intentado estudiar derecho sin completar su formación, y ejercido el comercio en Nueva York antes de retornar a su estado natal.

Desde 1823 se involucró en política local como legislador estatal, destacando por su adhesión al pensamiento de Andrew Jackson y John C. Calhoun. Buscaba —según sus propias palabras— “un puesto permanente y honorable, con salario suficiente para vivir con dignidad”. Fue por recomendación de sus aliados que logró su nombramiento como cónsul en La Guaira.

Durante los siguientes seis años, se dedicó a observar, reportar y establecer redes de confianza en el litoral central venezolano. Desde La Guaira reportaba a Washington sobre las condiciones del comercio marítimo, los vaivenes de la política interna y los enfrentamientos entre líderes regionales. Fue testigo del colapso paulatino de la República de Colombia y de la emergencia de una nueva Venezuela aún en busca de identidad institucional.

En 1832 regresó a Estados Unidos. Se casó en Filadelfia con Frances “Fanny” Travis, joven culta de familia acomodada, y se postuló para el Congreso sin éxito. Poco tiempo después, recibió una carta del Departamento de Estado solicitándole regresar a su puesto diplomático. Williamson regresó a Venezuela sin su esposa, pero meses después solicitó permiso para viajar a buscarla y traerla consigo a Caracas.

Un país bajo la sombra de Páez

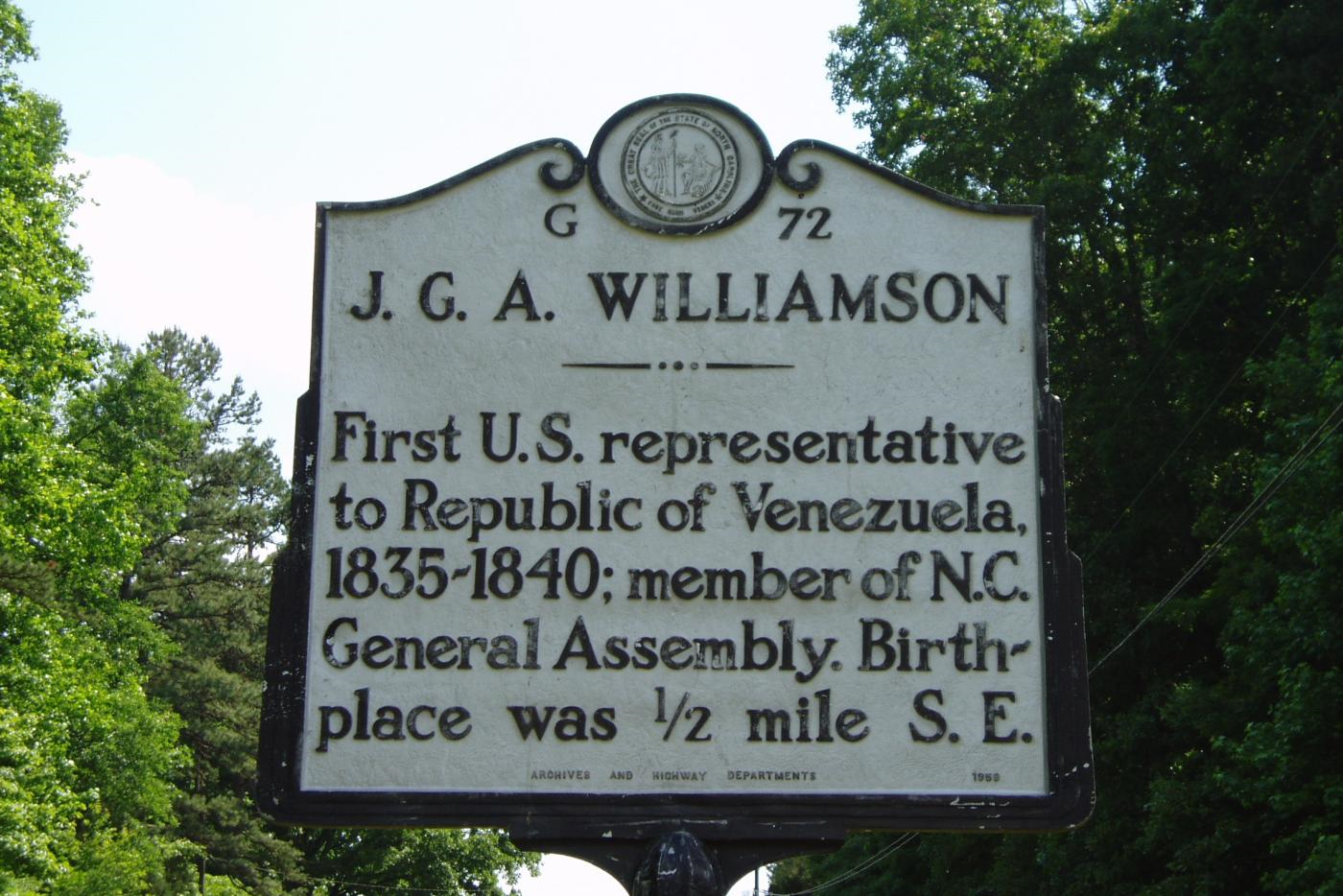

En 1835, tras el reconocimiento oficial de Venezuela por parte del gobierno de Andrew Jackson, fue nombrado primer encargado de negocios de Estados Unidos ante la naciente república venezolana. Se instaló en Caracas y presentó sus credenciales el 30 de junio de ese año, en una ceremonia solemne ante el presidente José María Vargas.

En su discurso, expresó el deseo de su país de mantener una relación “fundada en el afecto, el respeto mutuo y la cooperación”. Vargas respondió con tono diplomático, saludando la presencia de un emisario norteamericano “dotado de relaciones y conocimientos valiosos para el país”.

Pero más allá de los protocolos, Williamson entendía que la verdadera fuerza gravitacional de la política venezolana no residía en la Presidencia, sino en la figura dominante de José Antonio Páez, héroe de la independencia y arquitecto del nuevo orden.

Lo percibía como un caudillo frío, calculador y ferozmente estratégico. “Páez sonríe, pero no olvida”, escribió en su diario. Para él, el general era un político nato, capaz de delegar, pero no de retirarse; de aparentar neutralidad, pero de controlar con precisión los hilos del poder.

“Gobierna sin título siempre que desea”, anotó el diplomático en otra entrada. Aun cuando formalmente estaba retirado, Páez seguía siendo la figura clave en la toma de decisiones, y eso lo sabía cada extranjero que buscaba negociar, comerciar o establecer alianzas.

Intimidad de la diplomacia

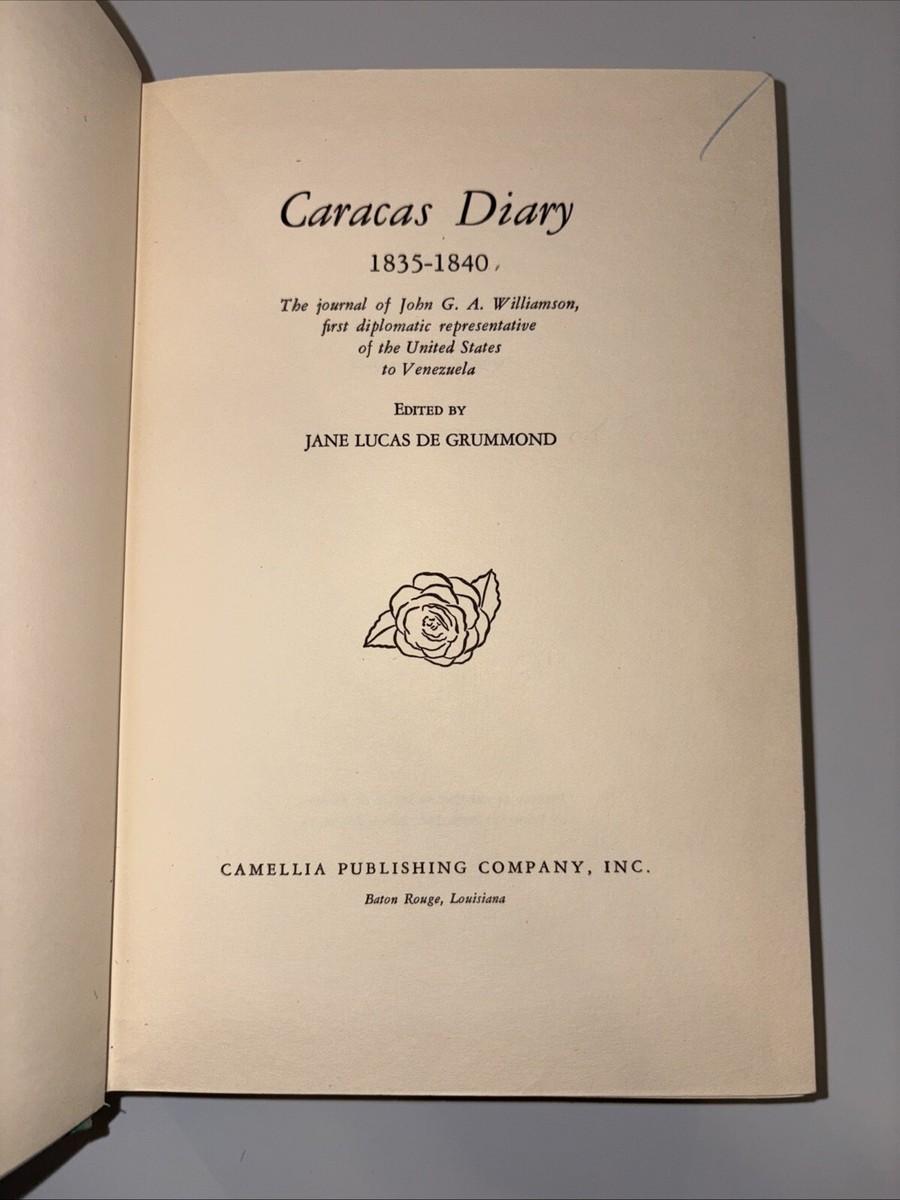

Williamson era meticuloso. Su diario —hoy conservado en la Universidad Estatal de Luisiana y en los Archivos Estatales de Carolina del Norte— es un documento raro en su género. Mezcla el rigor del funcionario con la mirada del testigo sorprendido. En él se cruzan reflexiones sobre tratados, comentarios sobre líderes criollos, descripciones del clima, de los buques que arribaban, de los sermones dominicales, incluso de los menús caraqueños.

Pero también aparecen los temores del enviado: “Temo que el voluble ánimo de Caracas ponga en peligro la mercadería estadounidense.” Esa frase, repetida en varias ocasiones, revela el trasfondo económico de su misión: asegurar el comercio entre ambas naciones y evitar que la inestabilidad venezolana afectara los intereses de comerciantes norteamericanos.

En más de un informe, advertía sobre los saqueos durante los alzamientos, las amenazas a almacenes de harina y los motines que, si bien no iban dirigidos contra los extranjeros, terminaban afectándolos. Pedía cautela, pero también intervención cuando era necesario: “Una diplomacia pasiva es un riesgo cuando el orden público se desvanece.”

Episodio de la gallera presidencial

Una de las anécdotas más reveladoras de la diferencia de estilos culturales entre el enviado estadounidense y los líderes criollos ocurrió tras la presentación de credenciales. Williamson fue invitado por Páez a su residencia. Lo recibió sin uniforme ni protocolo. Estaba en camisa, chaleco y pantuflas, acariciando y alimentando sus gallos de pelea. La conversación oficial transcurrió mientras el presidente pesaba a los animales, los “careaba” y los preparaba para la contienda.

Williamson, más que ofendido, quedó sorprendido. No por el descuido del atuendo, sino por la naturalidad con la que se entrelazaban el poder y la costumbre. Años más tarde, escribiría con humor británico que “los asuntos de Estado en Venezuela se discuten entre espuelas, plumas y apuestas.”

La gallera de Páez no era sólo un pasatiempo. Era un espacio simbólico de poder, donde incluso diplomáticos europeos quedaron atrapados. En una ocasión, según narró el propio Páez, un grupo de enviados británicos pasó una semana en su casa apostando con entusiasmo. El general perdería seis mil pesos, pero ganaría estima diplomática: “Pensé que como eran musiues no tendrían tacto para los gallos, pero terminaron dominando el juego más que yo.”

Así hablaba el pueblo

Entre las páginas amarillentas de su diario, Williamson no solo registró los vaivenes de la política ni las cartas llegadas desde Washington: también dejó constancia, casi con asombro etnográfico, de los hábitos lingüísticos de los caraqueños.

En su oído entrenado para el inglés formal, resonaban con frecuencia tres palabras que parecían formar parte del alma cotidiana del venezolano de 1835: barriga, pecho y culo. Tres sustantivos cargados de carnalidad, de afecto o de burla, repetidos con la naturalidad de quien habla desde el cuerpo. Era, para Williamson, una revelación: ese pueblo se nombraba a sí mismo desde sus entrañas, y no desde sus ideas.

El tratado y las estrategias

Durante su gestión, Williamson fue una figura activa en la consolidación del primer tratado entre Venezuela y Estados Unidos. El Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, firmado el 20 de enero de 1836, sentó las bases de una relación formal entre ambas repúblicas.

El tratado fue más que un documento de intenciones. Era el resultado de una relación personal entre el emisario estadounidense y Páez. Williamson confiaba en el general: “Es el único que puede ofrecer paz y tranquilidad a Venezuela.”

Las cifras respaldaron el entusiasmo: las exportaciones venezolanas hacia EE. UU. pasaron de 900 mil pesos en 1831 a más de dos millones en 1838. Las importaciones también se mantuvieron en niveles estables, con pocas bajas, salvo durante las crisis políticas de 1847 y 1848.

Williamson entendió que debía tratar no solo con militares, sino con figuras de la élite civil. José María Vargas y Santos Michelena fueron sus interlocutores. De Vargas escribió: “Cortesía sin fuerza.” De Michelena: “Su voz no da decretos, pero define rumbos.”

Soledad del diplomático

A pesar de su vocación, la vida íntima de John Gustavus Adolphus Williamson fue una lenta renuncia. Frances, su esposa, no resistió el calor sofocante, la distancia cultural ni la monotonía de un país que le era ajeno. En febrero de 1840, abandonó Venezuela y lo dejó solo en su puesto, solo en su casa, solo en su idioma. Williamson, herido pero leal a su deber, permaneció.

El vacío se convirtió en sombra, y la sombra en enfermedad. Una dolencia persistente —el cáncer de estómago— comenzó a consumirlo con la misma constancia con que la melancolía había erosionado su espíritu. El 7 de agosto de 1840, exhaló su último aliento en Caracas, sin haber logrado abrazar de nuevo a su esposa ni regresar a su tierra natal.

Fue enterrado con discreción en el Cementerio Inglés, en una tumba discreta, sin pompas ni epitafios rimbombantes. Anticipando el desenlace, había redactado y enviado al Departamento de Estado un testamento diplomático, sereno y preciso con la sobriedad de quien ha hecho de la mesura un principio de vida. No dejó cabos sueltos. Incluso ante la muerte, quiso cumplir el protocolo. Fue un hombre que supo despedirse como vivió: en orden, y en silencio.

Legado entre líneas

Páez lamentó su pérdida. En su mensaje presidencial de 1841 reconoció su labor: “He procurado cultivar las mejores relaciones exteriores… protegiendo a sus súbditos dentro de los límites de los tratados y leyes que nos rigen.”

La crónica de Williamson no es sólo la historia de un hombre que representó a su país. Es el retrato de una época, el testimonio de una república naciente que se debatía entre el caudillismo y la república legal, entre el deseo de modernidad y las inercias del poder personalista.

Su diario permanece como cápsula del tiempo. En él se funden observación política, asombro cultural y sensibilidad humana. Su frase sobre Páez —“gobierna sin título siempre que desea”— sintetiza la esencia del poder en el siglo XIX venezolano.

La historia venezolana, en su fragilidad y fuerza, sigue siendo una historia de hombres que sonríen, calculan… y no olvidan. Williamson lo supo, lo escribió y lo vivió.

excellent