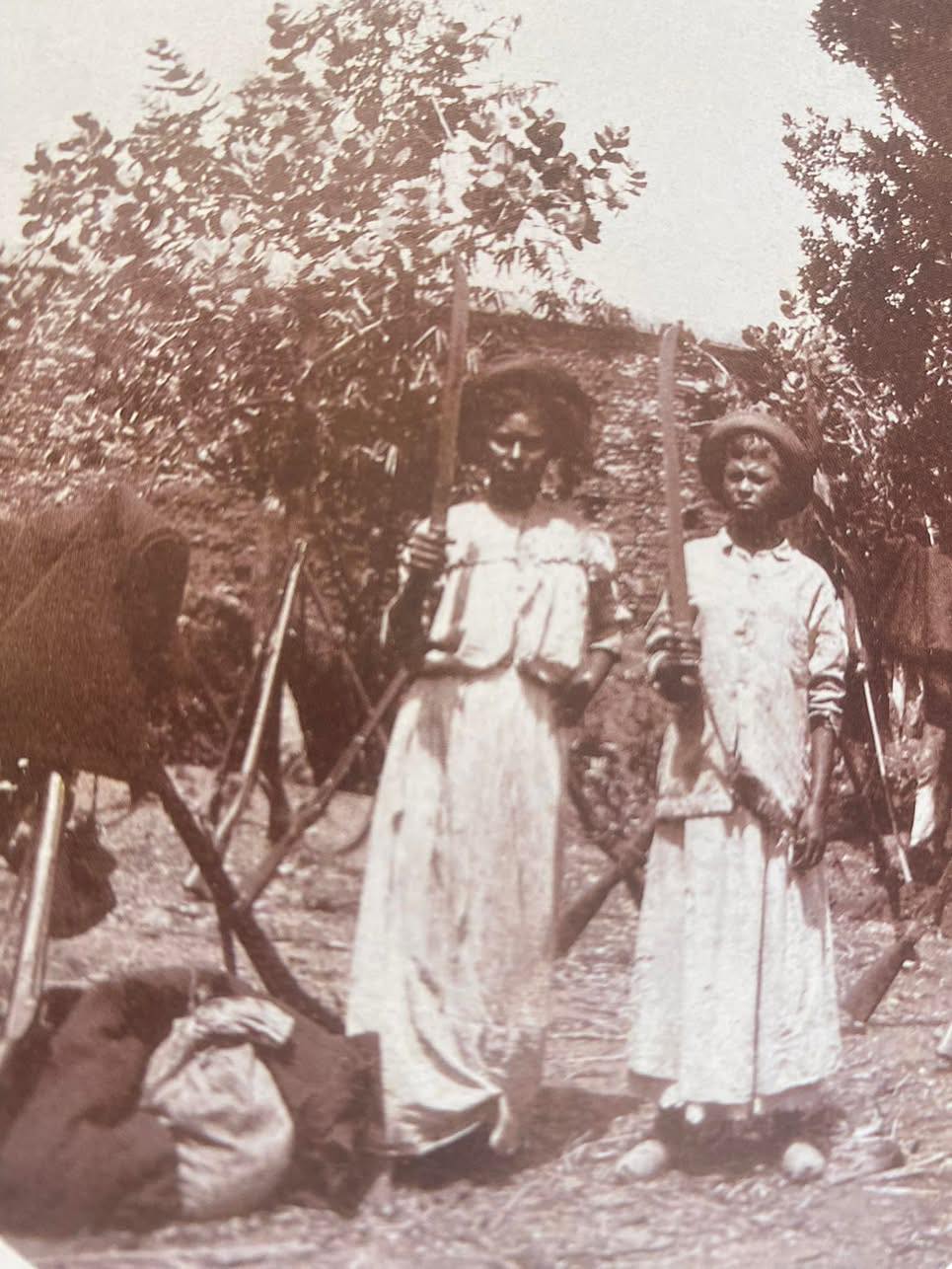

Las troperas que marcharon en la revolución de 1892

Luis Alberto Perozo Padua

Periodista especializado en crónicas históricas

[email protected]

@LuisPerozoPadua

Más allá del mito y el silencio, las troperas existieron. Acompañaron al ejército legalista de Joaquín Crespo durante la revolución de 1892, marcharon armadas, asistieron a heridos y compartieron la intemperie de las campañas bélicas. El historiador Mario R. Tovar G. reconstruye este capítulo casi invisibilizado gracias al archivo fotográfico del teniente estadounidense William Nephew King Jr., un testigo insólito cuyo registro se convierte en una pieza clave para entender el papel de la mujer venezolana en las guerras del siglo XIX

La memoria histórica venezolana suele hablar en masculino. Y si bien los caudillos, generales y soldados han llenado los retratos de la épica nacional, fueron muchas las mujeres que, sin nombre ni rostro, se calzaron botas, cargaron fusiles, curaron heridas y velaron cadáveres. Algunas lo hicieron vestidas con traje de campaña; otras envueltas en faldas recias y mantas de lana. Pero todas compartieron el polvo, el cansancio, la precariedad y el horror de la guerra.

“Siempre estuvieron ahí, pero no las vimos. No porque no estuvieran, sino porque no quisimos verlas”, afirma el historiador y cronista Mario R. Tovar, mientras despliega, sobre la mesa, las páginas descoloridas de un álbum de gran formato.

El silencio y la resistencia en los días de la guerra

Desde la Guerra de Independencia, la presencia femenina en los campos de batalla ha sido tratada como un dato marginal. La historia escolar, aun cuando reconoce la participación de figuras como Luisa Cáceres de Arismendi o Manuela Sáenz en sus ámbitos heroicos, rara vez menciona a las mujeres que acompañaban a los ejércitos durante las largas campañas

“Las narraciones oficiales hablan de heroínas, pero callan sobre las troperas”, advierte Tovar. Se trata de mujeres que marcharon junto a los soldados, compartieron los rigores del hambre, curaron heridos, lavaban sus ropas, acarrearon animales, cocinaron bajo la lluvia y/o el intenso frío, vieron morir a hijos, maridos o hermanos y aun así continuaron adelante, sin mención alguna en los manuales.

La Guerra Federal (1859–1863) fue otro escenario de participación femenina —invisible y constante—. Allí estuvieron, como cocineras, enfermeras o cargadoras de pólvora, pero también como informantes y combatientes clandestinas. Sin embargo, fue durante la Revolución Legalista de Joaquín Crespo en 1892 cuando la presencia formal de mujeres uniformadas quedó registrada por primera vez gracias a la lente de un fotógrafo extranjero.

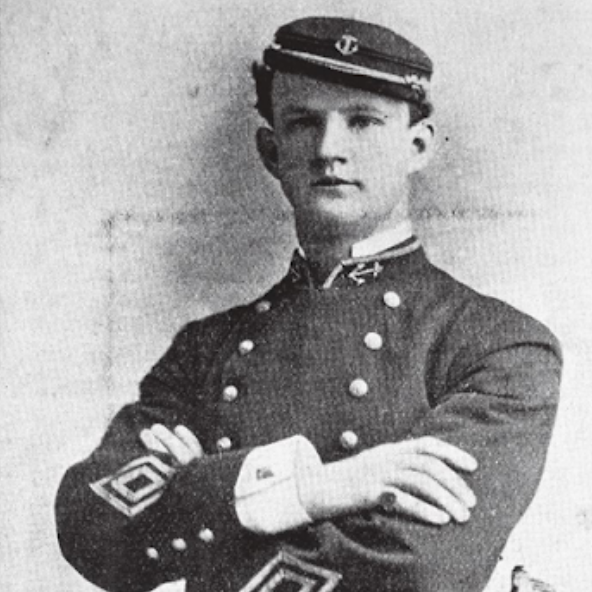

Un reportero en medio del caos

En agosto de 1892, el teniente William Nephew King Jr., del ejército de los Estados Unidos, arribó al puerto de La Guaira. Su misión oficial era resguardar a los ciudadanos norteamericanos residentes en Venezuela durante el levantamiento armado encabezado por Joaquín Crespo contra el gobierno del presidente Raimundo Andueza Palacio. Sin embargo, King también actuaba como corresponsal de prensa para el New York World y la prestigiosa Harper’s Weekly.

“King llegó justo cuando el país ardía en anarquía. Y aunque no era su intención hacer historia, lo hizo”, explica Tovar. Lo que ocurrió a partir de allí fue excepcional: armado con una cámara fotográfica, King registró la vida cotidiana de las tropas legalistas —desde los embarques hasta los campamentos— y logró captar la presencia de mujeres venezolanas alistadas como soldados.

Son fotografías casi imposibles para su época: mujeres con fusiles, cargando machetes, caminando junto a los hombres. Ninguna idealización, ningún gesto teatral. Solo cuerpos exhaustos, ateridos por la ruta, en gesto de supervivencia.

La Legalista y la ruta del exilio

La Revolución Legalista estalló como reacción al intento de Andueza Palacio de perpetuarse en el poder violando el periodo constitucional. Jóvenes oficiales, veteranos de montoneras y decenas de familias enteras se sumaron al llamado de Crespo, quien marchaba desde el oriente del país hacia Caracas para “restablecer el orden”.

En esa larga marcha, las mujeres no fueron espectadoras. “Se alistaron, cocinaron, asistieron, pelearon mentalmente, pero también empuñaron armas cuando fue necesario”, señala Tovar.

Y allí, entre los retratos captados por King, aparecen algunas de esas mujeres: de pie junto a los macheteros, cargando lo que podría ser una bolsa con municiones, con gestos firmes. No se trata ya de “soldaderas” en el sentido tradicional, sino de combatientes en sentido pleno.

El álbum que sobrevivió al olvido

Luego de su regreso a Estados Unidos, King reunió las fotos en un álbum de gran formato, titulado Venezuela and the Revolutión, con 50 centímetros de largo por 40 de ancho, forrado en piel negra y títulos en dorado.

Durante décadas, el álbum permaneció en la penumbra hasta que la historiadora Inés Quintero, en una pesquisa casi detectivesca, logró localizarlo en la Academia Militar Venezolana. En 2001, el Ministerio de la Defensa publicó una delicada reedición con apenas dos mil ejemplares.

En el estudio preliminar, Quintero escribió:

“Ante mis ojos desfilaban las tropas, los macheteros y las mujeres que acompañaron al general Crespo en su Revolución Legalista de 1892. Era un conjunto sorprendente: el embarque de las tropas, las prácticas de guerra, los hombres y mujeres de la revolución, los suministros para el combate, el hospital… Casi una centena de fotos jamás reproducidas en libro alguno.”

Para Tovar, la frase más poderosa está en ese “no habían sido reproducidas jamás”. Es, dice, la metáfora perfecta del lugar de la mujer en los relatos bélicos: estuvieron, pero no se narraron.

Una guerra de machetes y fusiles viejos

Las imágenes de King no solo son reveladoras por el registro de la presencia femenina. También exponen la precariedad con la que se libraban las guerras venezolanas de finales del siglo XIX: soldados famélicos, sin botas ni uniformes, fusiles obsoletos y machetes campesinos convertidos en armas de guerra.

“En ese contexto brutal, las mujeres hicieron un trabajo imposible de medir”, señala Tovar. No fueron solamente apoyo logístico. También fueron retaguardia emocional y piedra angular del sostenimiento físico del ejército.

Celebración y reconocimiento tardío

En 1893, King regresó a Venezuela para recibir la Orden Busto del Libertador, en su cuarta clase, otorgada a los “Servidores Distinguidos de la Patria”. Su contribución se reconoció, pero el papel de las mujeres retratadas en su álbum quedó sin mención oficial.

Ese silencio aún resuena en las explicaciones de Tovar: “Cuando revisas la historia oficial te encuentras con Crespo, Andrade, los caudillos, pero no con ellas. Son las parientes sin nombre. Las que se van con el polvo de la ruta.”

En 1896, cuando el litigio por la Guayana Esequiba se encontraba en plena tensión, William Nephew King Jr. regresó a Venezuela para documentar de primera mano el conflicto territorial. Recorrió el estado Bolívar, convivió con comunidades indígenas, llegó hasta El Dorado y navegó el turbulento río Cuyuní. En aquellas travesías recogió notas, bocetos y testimonios que transformó en una serie de reportajes publicados en julio de ese mismo año por The Century Magazine, bajo el título: “Glimpses of Venezuela and Guiana”.

Más que una crónica geográfica, fue un retrato directo del país profundo, de sus fronteras interiores y de la fibra cultural de regiones apenas exploradas, que albergaban no solo oro y selva, sino también dignidad y despojo. Fue otro episodio valioso en su labor documental sobre Venezuela, aunque, una vez más, los nombres de las mujeres quedaron fuera de esas páginas.

Hoy, más de cien años después de aquella revolución, las imágenes de las troperas nos obligan a resignificar la narrativa. Estuvieron ahí, caminaron, marcharon, arriesgaron la vida, muchas murieron. Son parte de la historia. Cuestión de darles nombre.

“El álbum es una puerta”, dice Tovar, “una puerta hacia esas mujeres que no pedían gloria ni honores, solo sobrevivir”. Luego, mirando una foto en particular —una mujer de mirada firme con una mano apoyada en su fusil— añade: “Ellas son la historia que nos falta por escribir.”

Fotoleyenda: Imágenes tomadas por el fotoperiodista y militar norteamericano del siglo XIX William Nephew, durante la revolución lealista en Venezuela. La cinta blanca en el sombrero es el distintivo de los legalistas

Saludos y Bendiciónes

tengo conocimiento que mi Bisabuela Doña Mamerta Hernández participo en una Batalla como Guerrillera en la Revolución Legalista al lado del mocho Hernández en el Estado Bolívar,por los lados del Manteco