La fiebre del “oro blanco” en los llanos venezolanos

Fabián Capecchi van Schermbeek

Escritor y publicista

La moda de los sombreros de plumas en Europa a finales del siglo XIX produjo una matanza indiscriminada de garzas que estuvo a punto de extinguirlas en los llanos venezolanos

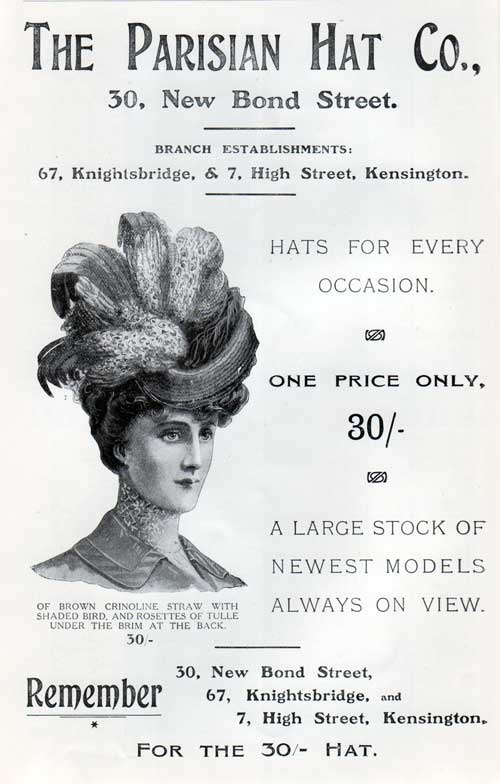

En París, cuna de la moda, a finales del siglo XIX se pusieron de moda las plumas, pero no cualquier pluma, sino las más finas plumas de garza provenientes de los llanos venezolanos y colombianos. La nueva moda hizo furor en toda Europa. Las damas europeas lucían en sus sombreros grandes penachos emplumados, como una forma chic de mostrar públicamente su estatus social.

La demanda de plumas de garza creció tan vertiginosamente, que aquellas olvidadas regiones de Venezuela comenzaron a ser invadidas en una locura parecida a la “fiebre del oro”, por una legión de europeos que navegando a través del Orinoco en los llamados “barcos de paleta”, penetraron la zona, desde el Arauca hasta el Meta para instalarse y explotar el floreciente negocio de las plumas.

Los elaborados diseños de aquellos sombreros utilizaban muchos tipos de plumas. Entre las más codiciadas estaban las largas plumas de la garza real llamadas Aigrettes (Casmerodius albus) o el fino plumón de los pichones de la garcita blanca o chusmita (Egretta thula) llamadas Crosse. Aunque también se usaron las plumas de garza gris, garzas paleta, corocoras, carraos gabanes, patos y todo lo que tuviese plumas.

Los precios dependían de su confección y originalidad. Se requerían 300 garzas para producir apenas un solo kilo de plumas y el valor de las plumas por peso alcanzó precios similares al del oro.

[dropshadowbox align=“none” effect=“lifted-both” width=“auto” height=”” background_color=”#fdbd7c” border_width=“1” border_color=”#dddddd” ]Rómulo Gallegos en su obra Doña Bárbara señala cómo Balbino Paiba robó dos arrobas de plumas que el amo del hato de Altamira, el doctor Santos Luzardo, enviaba para la venta, y su precio fue tasado en veinte mil pesos oro. Más adelante dice: “las quince morocotas enviadas por La Doña a Maricela, su hija, tenían un valor de trescientos pesos oro”[/dropshadowbox]

A finales del siglo XIX Venezuela era un país muy pobre, rural, devastado por las continuas guerras civiles y enfermedades. Y de pronto, surge la demanda por estas plumas que alcanza precios tan exorbitantes que sobrepasaban por mucho los salarios urbanos e incluso mucho más de lo que podía obtenerse con la venta de productos pecuarios y agrícolas. Una verdadera estampida de cazadores y recolectores de plumas de garza abandonaron las labores del campo para hacerse ricos garceando.

En Paris en 1898, cerca de 10 mil personas se dedicaban exclusivamente al comercio y tratamiento de plumas para sombreros. En Londres, una sola firma sacrificaba 200 mil garzas al año para la confección de adornos de sombreros. Lo triste es que las plumas más finas sólo se generan dentro de la época de reproducción, acelerando aún más el daño a las especies al matar a la madre con polluelos o huevos recién puestos.

La explotación de plumas de garza en Venezuela existió desde mucho antes, pero en menor cantidad. Una ley promulgada por el Libertador reglamentó en uno de sus artículos la comercialización de plumas de garza y dispuso el remate de los garceros, lugares que las garzas usan como dormitorios y para anidar. Quienes salían favorecidos en la subasta de los garceros, tenían el derecho de recoger la regadas durante la noche, producto de la cacería.

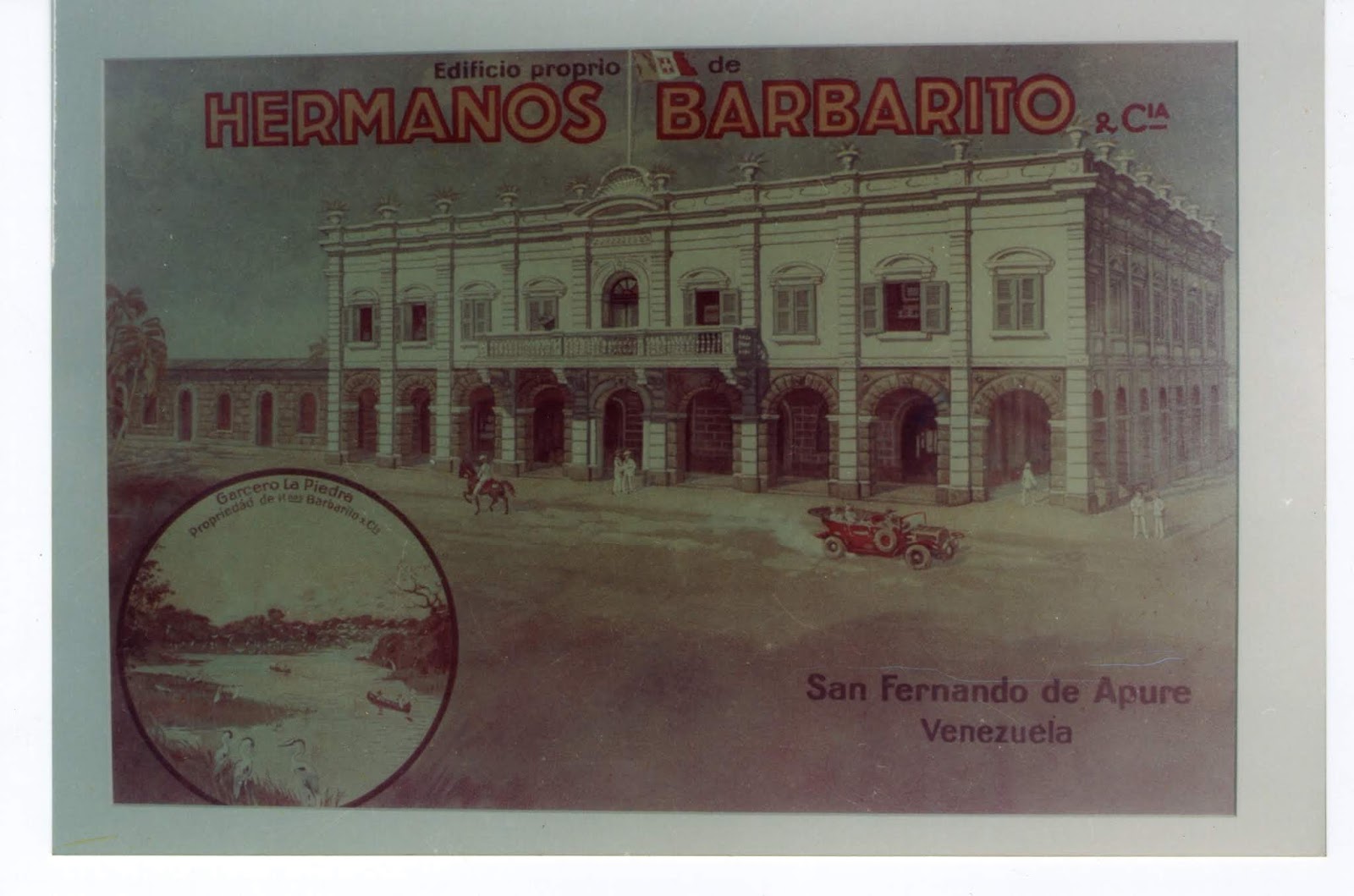

Este período fue conocido como la Época de oro de la pluma de garza o la “Época del oro blanco”. En San Fernando de Apure llegaron a existir más de 15 casas de comercio grandes dedicadas a la exportación de plumas de garza, cueros y semillas de sarrapia.

Las más famosas fueron la Casa Hnos.Barbarito y Cía (1903), fundada por unos italianos; H.Ligerón de origen francés; Fernández y Compañía fundada en 1895 por los señores Félix y Ramón Fernández; Casa Rodríguez y Pulido, la cual era propietaria, además de una flotilla de veleros para el intercambio comercial con Ciudad Bolívar, el Alto Apure, Nutrias, La Unión y El Baúl. Todas estas casas comerciales tenían oficinas en París.

El 70% de las plumas se exportaba a Francia, siendo París el núcleo manufacturero de este adorno y centro de redistribución a otros países europeos. El segundo destino fue el mercado británico con el 15,62 % del total y en tercer lugar Alemania, siendo Hamburgo el centro de distribución a Berlín, otras ciudades alemanas y centro- europeas.

[dropshadowbox align=“none” effect=“lifted-both” width=“auto” height=”” background_color=”#fdbd7c” border_width=“1” border_color=”#dddddd” ]Entre 1890 y 1913 la exportación de plumas de garza implicó la matanza de un mínimo de 8 millones de garzas blancas y 1 millón y medio de garzas chusmita entre otras especies[/dropshadowbox]

No había quién hiciese cumplir las leyes sobre la cantidad de aves que se cazaban, el contrabando ilegal superó al oficial, llegando a desaparecer por completo las garzas en muchos lugares de los llanos.

Tampoco era fácil explotar esa industria. La permanente vigilancia en los garceros durante el día y la noche, su tenencia y transporte constituía un enorme peligro. Este comercio no solo produjo grandes riquezas a la zona, sino que también atrajo como siempre a bandidos que asaltaban a los comerciantes de plumas, convirtiendo la zona en un sitio muy peligroso.

Curiosamente este ecocidio chic, logró que surgiese la primera campaña conservacionista del mundo en 1896, cuando dos damas de Boston, Harriet Hemenway y Minna Hall crearon la Sociedad Audubon en los Estados Unidos dirigida a las mujeres para detener la atroz matanza de millones de aves.

El exterminio de las garzas trajo nefastas consecuencias como la proliferación de plagas de insectos que arrasaron las cosechas y propagaron enfermedades, al romperse el equilibrio del ecosistema. La explotación llegó a su punto culminante en 1914 y comenzó a disminuir al estallar la primera Guerra Mundial. Irónicamente, este terrible conflicto humano y sus consecuencias salvó a las garzas y terminó por extinguir la moda de los sombreros de plumas.

Fuente:

Cunill Grau, Pedro. (2007) Geohistoria de la sensibilidad en Venezuela. Tomo 2. Capítulo XXIII. Costumbres ancestrales y modas en la utilización de la plumería Caracas, 2007

Rodríguez Mirabal, Adelina. (1994) El Comercio de plumas de garza a Venezuela, 1884 — 1930. Por los caminos del llano a través de su historia. Arauca. Colombia. Academia de historia de Arauca

Zerpa Mirabal, Alfonso (1998). Explotación y comercio de plumas de garza en Venezuela (Fines del Siglo XIX — principios del siglo XX) Caracas, Ediciones del Congreso de la República