La producción de cacao en el municipio Palavecino

Yolanda Aris

Cronista Oficial del Municipio Palavecino

A raíz de la poca producción de las minas de oro y otros minerales, y del agotamiento de las perlas en la provincia de Venezuela; los conquistadores españoles le dieron una significativa importancia a la tierra. De allí, que se dedicaron a la agricultura y la ganadería. La agricultura en sus inicios fue de subsistencia, pero Europa inició la demanda de algunos productos como el cacao, el añil, el tabaco y la caña de azúcar. La ganadería vacuna adquirió importancia, por la demanda de cueros a nivel internacional; por lo que será la más importante en este sector, mientras, la cría de cerdos, cabras, burros, mulas, y caballos se destino al mercado interno.

A raíz de la poca producción de las minas de oro y otros minerales, y del agotamiento de las perlas en la provincia de Venezuela; los conquistadores españoles le dieron una significativa importancia a la tierra. De allí, que se dedicaron a la agricultura y la ganadería. La agricultura en sus inicios fue de subsistencia, pero Europa inició la demanda de algunos productos como el cacao, el añil, el tabaco y la caña de azúcar. La ganadería vacuna adquirió importancia, por la demanda de cueros a nivel internacional; por lo que será la más importante en este sector, mientras, la cría de cerdos, cabras, burros, mulas, y caballos se destino al mercado interno.

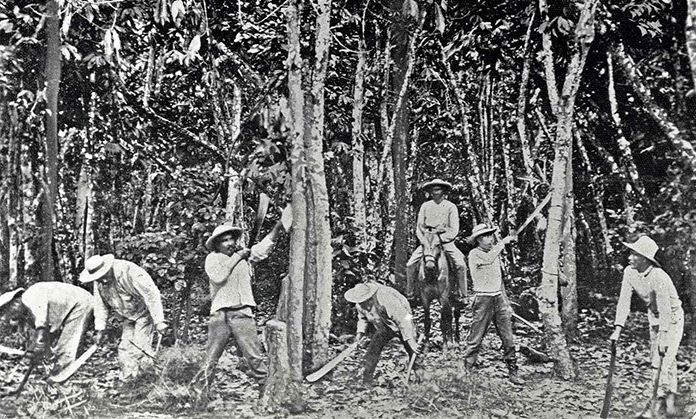

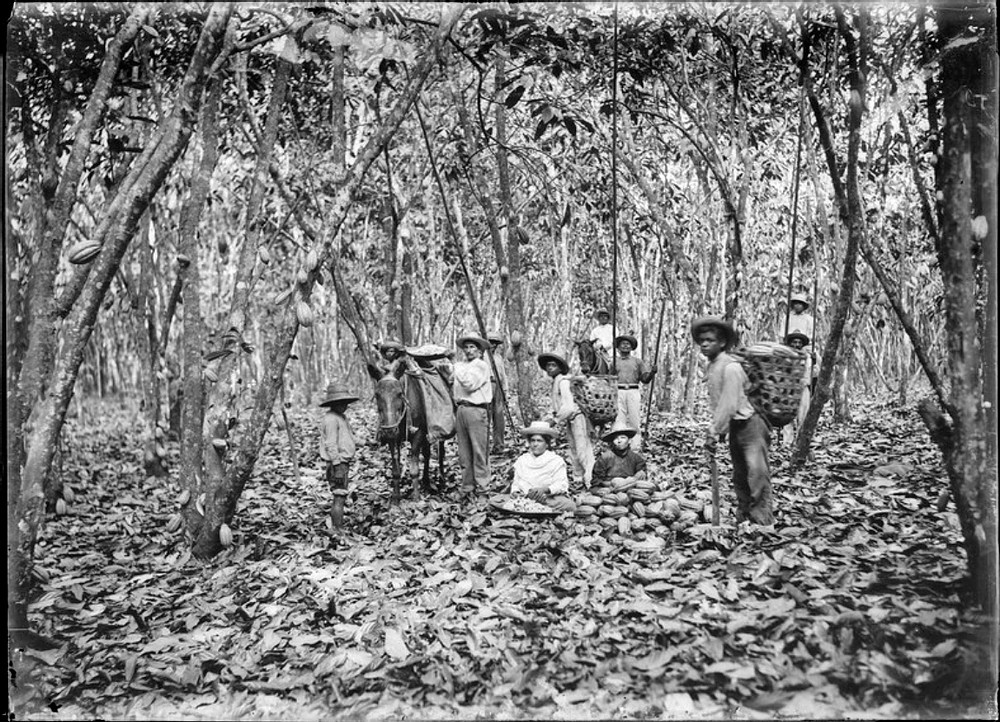

Los primeros pobladores, que dispusieron de tierras entregadas durante la fundación de las ciudades, y de la fuerza de trabajo indígena, sin costo, recibida por las encomiendas, y luego con la incorporación forzada de esclavos negros, se dedicaron a surtir al comercio exterior de estos rubros. El cacao fue el principal producto de exportación, sostenedor de la economía venezolana durante los siglos XVII y XVIII, y buena parte del XIX.

El cultivo del cacao generó grandes ingresos económicos, tanto, a un grupo de productores con grandes extensiones de tierra y numerosos esclavos, como también, a los grandes comerciantes del producto; lo que condujo, a que se transformaran en una élite social, que incluso recibían el calificativo de grandes cacaos. El cultivo y recolección estaba sustentado en la mano de obra de los negros esclavizados.

Esa alta rentabilidad, les permitió la compra de títulos nobiliarios, como condes o marqueses, y conformar una nobleza criolla. Entre ellos destacan: Juan Mijares de Solórzano – (Marqués de Mijares, en 1691); Bernardo Rodríguez del Toro (Marqués del Toro, en 1732); y Martín Tovar y Blanco (Conde de Tovar; en 1771). Al consolidarse la independencia, se suprimieron los títulos nobiliarios; por lo que perdieron ese prestigio social.

Esa alta rentabilidad, les permitió la compra de títulos nobiliarios, como condes o marqueses, y conformar una nobleza criolla. Entre ellos destacan: Juan Mijares de Solórzano – (Marqués de Mijares, en 1691); Bernardo Rodríguez del Toro (Marqués del Toro, en 1732); y Martín Tovar y Blanco (Conde de Tovar; en 1771). Al consolidarse la independencia, se suprimieron los títulos nobiliarios; por lo que perdieron ese prestigio social.

Pablo Perales Frigols en su obra Geografía Económica del Estado Lara, señala que el cacao no fue introducido a Venezuela por parte de los holandeses de Curazao en 1660, ya que asegura que en 1607, Venezuela exportaba algo de cacao, y para 1631–1632 exportaba 2.000 fanegadas. (p. 352). Se considera que es un producto autóctono, utilizado por los indígenas, y luego cultivado por los españoles, cuya primera exportación se dio en 1607 a bordo de la fragata San Francisco.

El cultivo en Palavecino

Nieves Avellán de Tamayo en su obra La Nueva Segovia de Barquisimeto, señala que posiblemente el cultivo de cacao como agricultura de plantación, se haya iniciado en esta jurisdicción en 1610, en las riberas de los ríos Yaracuy y Turbio; y que además, de las haciendas de los españoles fundadores o sus descendientes, también lo  cultivaban canarios y peninsulares recién llegados, mulatos libres, pardos, e incluso caciques y principales en pueblos de indios. (p. 484–485). Agrega, que: “… varios vecinos tenían haciendas de cacao, junto con sus trapiches y sus siembras de caña dulce y de platanales…” (p. 485).

cultivaban canarios y peninsulares recién llegados, mulatos libres, pardos, e incluso caciques y principales en pueblos de indios. (p. 484–485). Agrega, que: “… varios vecinos tenían haciendas de cacao, junto con sus trapiches y sus siembras de caña dulce y de platanales…” (p. 485).

Pedro José de Olavarriaga en Instrucción general y particular del Estado presente de la Provincia de Venezuela en los años entre 1720 y 1721, permite apreciar la importancia del cacao, en estos espacios, para ese momento:

“La jurisdicción de Barquisimeto es una de las mejores y de las mayores de esta provincia, su jurisdicción confina al este con la de Nirgua; al norte, la de dicha Nirgua y Coro: al oeste, con la de Carora y El Tocuyo; y al sur la de Araure… la abundancia de cacao que se recoge en esta jurisdicción es muy considerable, y ninguna la excede sino la de Caracas, lo que se justifica por la enumeración siguiente, la cual se avalúa a razón de 15 fanegadas por 1.000 árboles.”…Lo que genera un total de 807.704 árboles con un total de 12.116 fanegadas y ¼ de cacao…” (p. 69 y 80)

El obispo Mariano Martí en su visita pastoral realizada a la Provincia de Venezuela entre 1771 y 1784, en los informes escritos sobre su travesía, hace referencia al pueblo del Cerrito de Santa Rosa y su valle, (parte de él, pertenece hoy al municipio Palavecino), y dice:

“Este valle o vega contiene buenas tierras y hay muchas haziendas (sic) de caña y cacao,…” (p. 57). Y agrega: “En todo el territorio de esta jurisdicción o Vicaría de Barquisimeto se podrán coger unas quince mil fanegadas de cacao, que es lo principal de la riqueza, de esta jurisdicción….” (p. 75–76).

José Antonio Yepes Azparren en su libro Hacienda Tarabana, señala que esa unidad de producción en 1791, comprada por Juan Galíndez Anzola

al Regidor Santiago Villalonga, contaba con 21 fanegadas de tierra en la que habían 12.000 árboles de cacao.

Menciona Ambrosio Perera, en el tomo II de su libro, Historia de la Organización de Pueblos Antiguos de Venezuela, que en 1793, el Alférez Real don Juan José de Alvarado, en Cabudare “…poseía haciendas de trapiche, cacao y añil…” (p.75)

En el actual Municipio Palavecino pueden señalarse las principales unidades de producción dedicadas al cultivo de este rubro, así como a los propietarios de ellas. Nieves Avellán de Tamayo, revisando testamentos y otros documentos, nos ofrece un importante número de productores para el siglo XVIII:

Haciendas de cacao en el actual Municipio Palavecino. Siglo XVIII.

| Año | Propietario | Ubicación | No. árboles |

| 1701 | Pedro José Suarez y María Gervasia Singe, vendieron a Francisco de Anzolas. | El Taque | 3.000 |

| 1701 | José Antonio Fonseca (pardo) lo poseía aún en 1773. | El Taque | 1.000 |

| 1773 | Francisco Vásquez y Nicolasa Canelón Lanzarote. | El Taque | 4.000 |

| 1773 | Juan Roberto Vásquez. | El Taque | 3.000 |

| 1773 | Marcos León. | El Taque | No informa |

| 1773 | Enrique Barradas. | El Taque | No informa |

| 1773 | Damián Arroyo. | Carauya | 3.000 |

| 1773 | Juan José de Alvarado. | La Montaña | 2.000 |

| 1773 | Ambrosio González y su esposa Paula de Mesa. | Bureche | 4.000 |

| 1779 | Antonio Planas * y su esposa Josefa Gregoria Ascanio y Vergara | 10 fanegadas y 50 esclavos en Chorobobo y Agua Blanca o quebrada Chorobobo | 18.000 |

Fuente: Nieves Avellán de Tamayo. La Nueva Segovia de Barquisimeto. p. 490–517-518–519.

Cuadro elaborado por: Yolanda Aris

*Primer Planas en esta jurisdicción, originario de Palma de Mallorca, España. Tenía cultivos también en Paraparas, que lindaba por el norte con la quebrada de la Ruezga, con 50 esclavos, y desconocía la cantidad de árboles que poseía.

Mediante revisión documental, se ha podido determinar a algunos de los principales productores de cacao durante el siglo XIX en el Municipio Palavecino, quienes comparten esa siembra con otros productos, principalmente con la caña de azúcar; los cuales presentamos en el siguiente cuadro:

Haciendas de cacao en Palavecino. Siglo XIX.

| Año | Propietario | Ubicación | Nº de árboles |

| 1822 | Juan Bautista Piñero compró por 7.400 pesos.

(21 de mayo de 1822) (José Antonio Yepes Azparren. Tarabana. p.141) |

Posesión de tierra de labor que llaman Tarabana | 16 fanegadas de tierra con regadío de el Agua Viva que llaman Tarabana, hacienda de cacao compuesta de 9.475 árboles de cacao |

| 1865 | Marcos Ortiz compra a Juan Bautista Morillo y Dominga Juares por 2.153,50 pesos. Ellos la habían comprado a Gerardo García y Arroyo el 14 de diciembre de 1825 | Hacienda en el sitio de Chorobobo | Plantaciones de cinco fanegadas de terreno de café y cacao con riego, con trapiche y sementera |

| 1865 | Josefa María Riera vendió a Eduardo Ortiz por 550 pesos | Chorobobo | Posesión de tierras con caña, cacao, trapiche y alambique |

| 1865 | Daniel Yépez Gil | Hacienda El Molino | Cultivo de cacao |

| 1869 | Petra Lugo de Colmenares | hacienda “del Medio” en el sitio de las Barrancas | Cultivaba caña y cacao |

| 1870 | Sergia Ortiz de Gadea vendió a su tío Ignacio Ortiz por 5.500 pesos | hacienda de Patio Grande | Plantaciones de café, cacao y caña de azúcar, y trapiche |

Fuente: Registro Subalterno de Cabudare. Protocolos años mencionados.

Elaborado por: Yolanda Aris

Se ha podido obtener información, sobre la venta de plantaciones de café y cacao, en el Rodeo, zona de Urachiche en 1842, por parte de Juan de Dios Ponte.

Para el año 1830, la demanda de cacao que había sido el primer y principal producto de exportación durante los siglos XVII y XVIII, disminuyó, y se incrementó la de café. Telasco Mac-Pherson en su Diccionario del Estado Lara, publicado en 1883, al respecto, señala:

“…El cacao fue en época no mui (sic) lejana, la primera producción de Venezuela, su primer elemento de riquezas; desgraciadamente los agricultores, casi en su totalidad, abandonaron su cultivo que les ofrecía ganancias pingües y seguras, para entregarse al del café, que les prometió por algunos años grandes rendimientos…” (p. 95)

A partir de entonces, será el café, el producto que sostendrá la economía venezolana en el siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX, cuando esa actividad agricola, primero del cacao y luego del café, fue sustituida por la producción petrolera. Sin embargo, continuará una importante producción y comercialización del cacao durante los siglos XIX y XX.

Una fanegada es una medida agraria equivalente a 400 mts2, es decir 80 x 80 mts.

Fanegada: equivale a 43 kilos aprox.

Alambique es utilizado para la fabricación de aguardiente

Trapiche es utilizado para la fabricación de papelón

Sementera es un espacio de tierra preparada con la semilla.

Un Quintal equivale a 46 kilos

Fuentes Bibliográficas

Avellán de Tamayo, Nieves. La Nueva Segovia de Barquisimeto. T. II. Academia Nacional de la Historia. Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela. No. 214. Caracas, 1992. 610 p.

Mac.Pherson, Telasco. Diccionario del Estado Lara. Histórico, Geográfico, Estadístico y Biográfico. 3era edición. Biblioteca de Autores Larenses. Ediciones de la Presidencia de la República. Caracas, 1981. 558 p.

Perales Frigols, Pablo. Geografía Económica del Estado Lara. Separata de la Revista de Fomento. No. 79–80-81–82. Caracas, 1954. 374 p.

Yepes Avellán, José Antonio. Hacienda Tarabana. Alcaldía del Municipio Iribarren. Editorial Río Cenizo. Barquisimeto, 2003. 205 p.

Fuentes Hemerográficas

Salazar, Sheila. Los Grandes Cacaos: la nobleza Criolla. En: El Desafío de la Historia. Caracas, 2009. Año 2. No. 14. Pp. 41–51

Fuentes documentales: Registro Subalterno de Cabudare.

En Datos, la fanegada se señala como una medida agraria equivalente a 400 mts2, es decir 80 x 80 metros . Debe haber un error porque si multiplicamos 80 x80 nos daría un resultado de 6.400 mts2 y no 400 como se señala. Interesante aporte sobre el cultivo de cacao en Palavecino, cuyas fértiles tierras fueron ocupadas por el urbanismo