Notas del pueblo de doctrina de indios del Cerrito de Santa Rosa y referencias de Cabudare

Yolanda Aris

Cronista Oficial del Municipio Palavecino

arisyoli1@yahoo.es

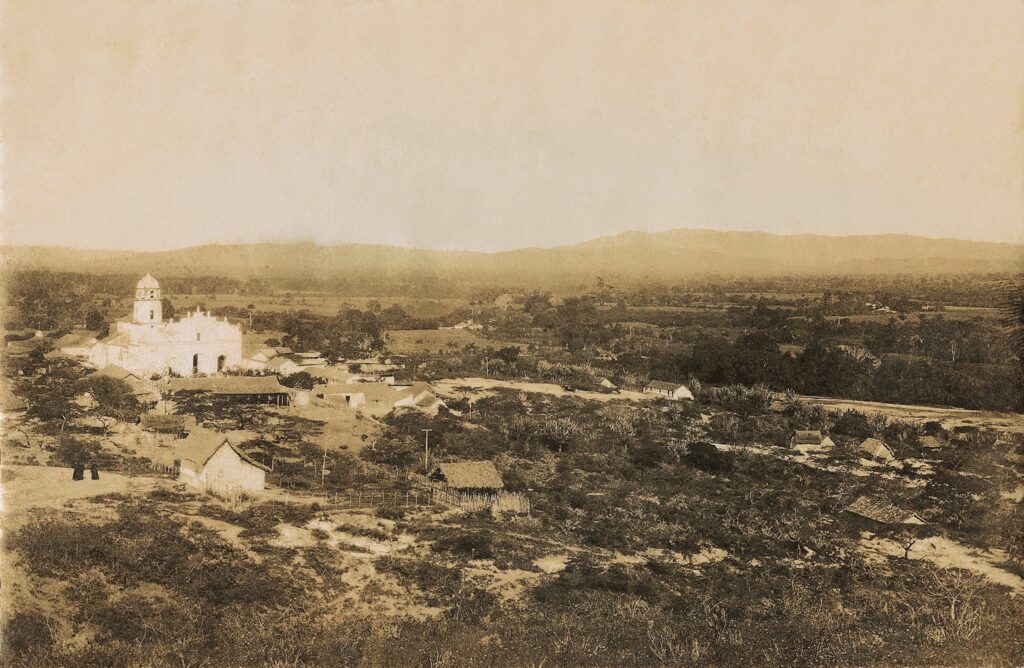

El pueblo de Santa Rosa está históricamente vinculado a Cabudare, por lo que hacemos en el presente artículo, algunas acotaciones sobre ambas poblaciones. En relación a los orígenes del pueblo de Santa Rosa del Cerrito, hoy Santa Rosa, en la jurisdicción de Barquisimeto, los historiadores señalan varias versiones, las cuales referimos a continuación.

María Matilde Suárez y Carmen Bethencourt, en su obra La Divina Pastora. Patrona de Barquisimeto señalan que existen dos versiones, una corresponde al padre Buenaventura de Carrocera en su trabajo sobre la Misión de los Capuchinos en los Llanos Venezolanos, quien señala al párroco Agustín de Villabáñez, como fundador de este pueblo en 1671.

La otra es la planteada por Ambrosio Perera, en el Tomo I de Historia de la Organización de Pueblos Antiguos de Venezuela, quien alega que Santa Rosa nació como consecuencia del traslado del pueblo de Santo Tomás de la Calera situado en el valle de Acarigua, y que Villabáñez se hizo cargo en 1671 del pueblo abandonado y lo pobló con familias indígenas gayonas. Luego con autorización del Obispo Fray Antonio González de Acuña, devoto de Santa Rosa de Lima, lo trasladó y se le cambió el nombre, fundando en 1673, Santa Rosa del Cerrito, a tres leguas al este de Barquisimeto. (p. 29)

Es importante recordar que Santo Tomás de la Calera fue uno de los pueblos fundados en 1620 por Francisco de la Hoz Berrio, en la jurisdicción de Barquisimeto, como consecuencia del aglutinamiento de diferentes encomiendas, para conformar pueblos y ser administradas por curas doctrineros.

La historiadora Nieves Avellán de Tamayo, en su libro La Nueva Segovia de Barquisimeto, tomo II, comparte la opinión de Ambrosio Perera (Historia de la Organización de los pueblos Antiguos de Venezuela, Tomo II. p. 50–51) cuando él señala:

…ya hemos tratado su origen al hablar de Sto. Tomás de la Calera. En 1637, el sacerdote que atendía a los indios de esta población, padre Agustín de Villabáñez, logró reducir 138 familias gayonas trasladándolas a tres leguas de Barquisimeto (16,716 kms.) a orillas del río del mismo nombre. Este sacerdote fue el primer capuchino que sirvió esta doctrina hasta 1683, cuando murió. Los indios traídos a este sitio eran levantados o alzados de otras encomiendas. Hasta 1696, los capuchinos administraron los sacramentos en Santa Rosa, año en que los entregaron a un sacerdote; la gestión de los capuchinos para cristianizar a los gayones, a través de medios suaves, no dio resultados pues hasta los primeros años del siguiente siglo los gayones continuaron con sus revueltas. Sin embargo, la acción de estos religiosos tuvo su mérito porque lograron que Sta. Rosa fuese el primer sitio estable para sentar a los rebeldes gayones. (p. 105)

Por su parte, Rafael Domingo Silva Uzcátegui en su Enciclopedia Larense, asegura que Santa Rosa del Cerrito fue fundada por el Padre Fray Agustín de Villabáñez: en 1671; pero agrega que de acuerdo al Hermano Nectario María en Venezuela Mariana, la fecha es 1693. Menciona que debido a la belicosidad de los gayones, vinieron tres sacerdotes Franciscanos: Agustín de Villabáñez que fundó a Santa Rosa, Miguel de Madrid a Duaca y Diego de Marchena a Yaritagua.

Por su parte, Telasco Mac.Pherson en Diccionario del Estado Lara, señala que:

“…fue fundada el año de 1692 por Concordia celebrada entre el Ilustrísimo Señor Don Diego de Baños, Obispo de Venezuela y el Marques de Casal, Gobernador de la Provincia, en 6 de julio de 1691. Sus fundadores fueron los P. P. Frai Diego de Marchena, Frai Agustín de Villabáñes y Fray Miguel de Madrid (que murió a manos de los indios) con 138 indios gayones de ambos sexos y con el nombre de Cerritos de Santa Rosa. Estos mismos P. P. fueron los fundadores, en el mismo año, de las poblaciones de Duaca y Yaritagua. (p. 467)

Es necesario aclarar que “La Concordia” fue un acuerdo entre la autoridad civil y eclesiástica, para tener una cifra aproximada de los indios tributarios de cada doctrina y con dicha información establecer la tasa de estipendio del sacerdote doctrinero.

La Sociedad Bolivariana de Venezuela, Capítulo correspondiente al Estado Lara, centro Barquisimeto, en 1996, publicó el libro Santa Rosa, y sobre sus orígenes señala, que Fray Agustín, con permiso del gobernador de la Provincia de Venezuela, Orejón y Gastón y del Obispo Fray Antonio González Acuña, ¨…autorizaron a Fray Agustín de Villabáñez para que trasladara a Santo Tomás de la Galera, al sitio de los Cerritos, hoy Santa Rosa, distante a cinco kilómetros de Barquisimeto…¨ (p. 15)

Agregan también, que en el año 1620 el Capitán Bartolomé de Torrealba Almadaleón redujo una parcialidad de indios Gallones y ¨…estos fueron adscritos al pueblo de misiones Santo Tomás de la Galera. Allí se reunieron estos indios con la nación de los Ajaguas de Río Claro, de allí se trasladaron hasta Santa Rosa de los Cerritos…¨ (p. 15)

Agregan que: ¨Según datos obtenidos del Libro de Bautismos… los primeros habitantes de Santa Rosa están aquí desde el año 1673… y como Párroco, Fray Agustín de Villabáñez…¨ (p. 15); y finalmente concluyen: ¨… por lo antes expuesto, podemos decir que los indios trasladados a esta nueva misión, eran de origen gallón, pero también había de otras parcialidades.¨ (p. 17)

Ramón Querales en La Comarca Mancillada hace la siguiente referencia:

La encomienda de indios gayones, Ajaguas y coyones asignados a las doctrinas de Santa Rosa y Valle de Acarigua, que fueron del Alférez Mayor Fernando Silvestre de Quirós, se las dieron a Don Andrés Jimeno de Bohórquez, nativo de Mérida el 24 de diciembre de 1687, por el Gobernador Diego de Melo Maldonado. (p. 250)

Agrega el autor, en cita tomada del documento de fecha 21 de diciembre de 1687, que Bohórquez recibió “…todos los indios e indias, sus hijos y demás descendientes de nación Gayones, Ajaguas y Coyones que Fernando Silvestre de Quirós tiene y poseía en última vida asignados a las doctrinas de Santa Rosa y Acarigua que tenía en la dicha ciudad de Barquisimeto… (p. 250)

Además, está también el señalamiento ya mencionado, de Ambrosio Perera y Nieves Avellán donde señalan: …los Axaguas procedían de la región y eran los mismos que habitaban los valles de Río claro y el de Barquisimeto en 1615… (p. 103)

Además, está también el señalamiento ya mencionado, de Ambrosio Perera y Nieves Avellán donde señalan: …los Axaguas procedían de la región y eran los mismos que habitaban los valles de Río claro y el de Barquisimeto en 1615… (p. 103)

Esta versión explicaría la presencia de Ajaguas en Santa Rosa y zonas cercanas, y el conflicto presentado por la adjudicación de una composición de 12 fanegadas por Diego de Osorio en 1596 a este grupo indígena en Tarabana.

En un documento de la Sección Gobierno de la República de la Secretaría del Interior y Justicia, se informa sobre 15 puntos estadísticos que se habían solicitado al Alcalde Primero Municipal de Barquisimeto, en 1829, donde dice lo siguiente sobre Santa Rosa:

…está situado a los pies de la capital de Barquisimeto, en un cerrito pedregoso, de mal plano, de mala delineación…Sus sitios: Samurobana al poniente, Chorobobo, el Vidrio, Paraparas, Guacabra y Maporal… Sus límites, por el naciente con el límite del de Yaritagua. Por el poniente media legua al límite de dicha capital. Por el norte media legua hasta los mismos límites de la expresada capital y por el sur cuatro cuadras a caer al río que es el límite que le dejaron, en la demarcación que se le hizo para dar extención al pueblo de Cabudare…

El alemán Nicolás Federman, primer europeo en visitar en 1530–1531, los espacios geográficos correspondientes al Valle del Turbio (Variquecemeto), menciona haber encontrado veintitrés aldeas de población caquetía. Sin embargo, cien años después, se aprecia que fueron ocupados por otros grupos indígenas, posiblemente debido a la dispersión de los primeros para evitar el sometimiento al español, reducción poblacional por los enfrentamientos con los conquistadores, o producto de la movilización de los grupos indígenas por las encomiendas, o para la fundación de pueblos indígenas o de misión.

Sobre el particular, consideramos importante destacar que el Dr. Gustavo Rojas Lugo, en Los Ajaguas de Cabudare (II), publicado en El Impulso en 1999, hace los siguientes aportes: “Fueron los Ajaguas los habitantes del ámbito cabudareño…” resaltando diferentes documentos que lo afirman, entre ellos: el documento de los Alcaldes de Barquisimeto en 1579 “Fuera de este asiento, sobre la banda sur está una serranía de montaña y pradería que está poblada por indios axajuas y cuibas”; El Gobernador Diego de Osorio en 1596, entregó la encomienda de 1552, de Sebastián González de Arévalo en el Río Claro, a Catalina de Aguirre “…para ayudarla en su casamiento con Don Juan de Hervás, estaba poblada de indios axaguas…”; en el Censo Eclesiástico, localizado en el Registro Principal de Barquisimeto, donde se señala que en los linderos al poniente de la hacienda Tarabana se encontraban “…las tierras de los herederos de los indios axaguas…”

Finalmente, llama la atención que este autor en otro artículo Los Ajaguas de Cabudare (Conclusión) menciona “Kabudari estaba situada en la zona baja y Argaridi en la alta de las vertientes orientales del río Claro. Kabudari tenía como cacique principal al indio wabudari o guabudare…” lo que genera la posibilidad que pudiera haber derivado en Cabudare, convirtiéndose entonces este término en un epónimo de origen indígena.

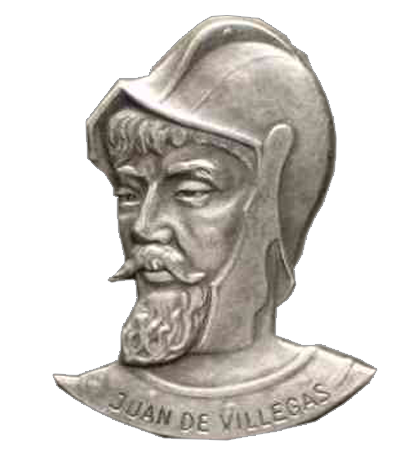

Es importante señalar que Juan de Villegas en la entrega de una encomienda a Gonzalo de los Ríos en 1552, alude a que estaba ubicada “en el nacimiento de Río Claro y más arriba en el Río Claro, y que los indios y su Principal Guavare o guabudare, viven en las montañas, aguas vertientes al Río Claro a una parte y a otra; en Barquisimeto en sus comarcas y en los Camagos en Aurací…”

En el Registro Subalterno o Inmobiliario de Cabudare hemos localizado el siguiente documento de compraventa efectuado el 24 de mayo de 1851: ¨…María de las Nieves Salcedo, indígena de la parroquia de Santa Rosa vendo a José Antonio Colmenares el dro (derecho) que como tal indígena me corresponde en el resguardo dlha (dicha) parroquia de Sta. Rosa. (Protocolo 1851)

Fuentes Bibliográficas consultadas:

Avellán de Tamayo, Nieves. La Nueva Segovia de Barquisimeto. Tomo II. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela. Caracas, 1992. 610 p.

Perera, Doctor Ambrosio. Historia de la Organización de los Pueblos Antiguos de Venezuela. Génesis, Proceso y Consolidación de Pueblos Venezolanos. Pueblos Coloniales de Barquisimeto, El Tocuyo, Carora, San Felipe y Nirgua. Tomo II. Imprenta de Juan Bravo. Madrid, 1964. 245 p.

Querales, Ramón. La Comarca Mancillada. Proceso de ocupación colonialista de Barquisimeto. 1530–1700. Concejo Municipal de Iribarren. Alcaldía del Municipio Iribarren. Fondo Editorial Cenizo. Unidad del Cronista Municipal. Barquisimeto, 2003. 352 p.

Quintero, Inés. El Valle de las Damas. Tomo II. Testimonios del siglo XIX. Banco de Lara. Barquisimeto, 1994. 154 p.

Silva Uzcátegui, R. D. Enciclopedia Larense. Geografía Física, política y económica, geología, paleontología, mineralogía, fauna, historia civil y militar, historia de la Diócesis de Barquisimeto. Tomo I. Caracas, 1969. 505 p.

Sociedad Bolivariana de Venezuela. Capítulo correspondiente al Estado Lara. Centro Barquisimeto. Santa Rosa. Barquisimeto, 1996. 32 p.

Suárez, María Matilde y Bethencourt Carmen. La Divina Pastora Patrona de Barquisimeto. Fundación Bigott. Caracas, 1996. 155 p.

Fuentes documentales

Archivo Privado y biblioteca del Dr. Rafael Ricardo Rodríguez.

Protocolo de 1851. Registro Subalterno o Inmobiliario de Cabudare.

Fuentes hemerográficas

Rojas Lugo, Gustavo. Los Ajaguas de Cabudare (II) En: El Impulso, 2 de febrero de 1999. p. A 7

Rojas Lugo, Gustavo. Los Ajaguas de Cabudare (Conclusión). En: El Impulso, 18 de enero de 1999. p. A”