Arquitectura del siglo XIX en el municipio Palavecino

Yolanda Aris

Cronista Oficial del Municipio Palavecino

arisyoli1@yahoo.es

Con el presente trabajo, no se pretende hacer un estudio arquitectónico, si no, mostrar algunas edificaciones construidas en el siglo XIX, en el municipio Palavecino, sus características físicas, y materiales utilizados.

La intención es, exponer el valor e importancia histórica de estas construcciones, que constituyen la memoria de tiempos pasados; y que cada día van disminuyendo, debido al deterioro que sufren por no contar con ningún tipo de mantenimiento, y al hecho, de que la ciudad creciente las envuelve, les quita sus espacios y las invisibiliza; frente a las nuevas perspectivas urbanas de las ciudades.

La arquitectura en Venezuela puede clasificarse en: construcciones civiles, conformadas por las viviendas particulares o domésticas, tanto rurales como urbanas; edificios públicos u oficiales; edificaciones militares para la defensa; y obras religiosas como iglesias y monasterios.

En Venezuela la arquitectura del siglo XIX, a grandes rasgos, pudiera estudiarse tomando en cuenta la influencia de dos estilos. El primero, el tipo colonial y postcolonial, que corresponde a construcciones con características heredados de España, fabricadas antes o durante las primeras décadas de ese tiempo histórico.

El segundo estilo, inició después de 1870, con la llegada al poder del general Antonio Guzmán Blanco, quien fue influenciado por los movimientos neoclásico, neogótico y neobarroco, predominantes en Francia; los cuales utilizó para la modernización del país, y que fueron aplicados principalmente a las construcciones públicas u oficiales, como teatros, hospitales, casas de gobierno, entre otros.

En Cabudare no existen ejemplos de este estilo, ya que mayormente se construyeron en las principales ciudades del país.

Características de las viviendas

La vivienda doméstica en Venezuela,durante el período colonial, y postcolonial, en el siglo XIX, se caracterizó por el uso de materiales de construcción locales, con la edificación de paredes o muros de gran grosor: de tapia (muros por medio del apilado y apisonado de tierra suelta dentro de dos tableros de madera que actúan como molde o encofrado); adobe (muros mediante la adición y el pegado de bloques paralelepípedos, elaborados de barro secado al sol), y bahareque o pajareque (muros con trama con tallos de caña que sirve de soporte de la mezcla de barro y paja que se adosa a las paredes).

La vivienda de los sectores más pudientes, generalmente en las haciendas, se caracterizaba por ser amplia y enclaustrada (cerrada); con uno o dos patios internos con jardines para darle frescura; rodeados de corredores, sostenidos por horcones (vigas de madera) o columnas lisas o toscanas, a cuyo frente se ubicaban las habitaciones, salas y comedor que rodeaban ese patio.

Contaban con grandes ventanas en saledizo (proyectadas hacia la calle), con repisa voladas, con rejas de madera sin tornear o hierro forjado, con molduras y cornisas, o dintel en la parte superior y vierteaguas en la parte inferior, y con poyos internos (asientos), aprovechando el grosor del zócalo.

Sus paredes eran de gran altura, sobadas y encaladas, con nichos profundos en puertas y ventanas; techos con listones de madera, caña brava o amarga, cubierta con tejas o paja a dos aguas, con aleros (remate de la techumbre) o espacios del techo que sobresalen sobre la pared para desviar de ella el agua de lluvia. Los aleros fueron sustituidos posteriormente con un cornisamiento decorativo.

Contaba con portones de dos hojas de gran altura, para la entrada de carruajes y puerta con iguales características para el acceso a la vivienda, la cual era seguida por un zaguán (pasillo estrecho que lleva al patio interno). Las puertas y portones en algunos casos, estaban enmarcados por una moldura lisa. Los pisos eran de terracota o ladrillo.

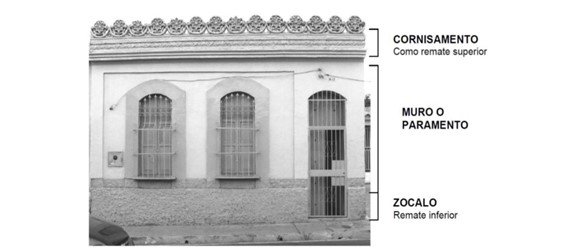

Los ornamentos de las viviendas eran modestos, su fachada se dividía en: cornisamiento (remate en la parte superior), muro o paramento (donde van las ventanas y la puerta de acceso), y el zócalo (remate en la parte inferior del edificio). Los edificios públicos tenían las mismas características de construcción. Los techos eran de caña brava, cubierto con tejas, lo que le daba mayor valor económico.

Las viviendas construidas en las áreas urbanas, sin embargo, eran de menor tamaño, pero con las mismas características.

Por su parte, los sectores más humildes elaboraban sus viviendas con estos mismos materiales, pero mucho más sencillos, generalmente los techos eran de paja o palma, contaban con un corredor donde funcionaba la cocina y sala, y dos o tres habitaciones.

Partes y características de las viviendas:

Fuente: Cuicas, Leonardo. Ciudad colonial venezolana. Barquisimeto. Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Sede Barinas. Barquisimeto, 2000

Viviendas domésticas del siglo XIX

De gran importancia histórica y cultural son las zonas coloniales de Coro y Carora, que han perdurado en el tiempo. El terremoto de 1812 arrasó con la mayoría de las construcciones en Barquisimeto y las pocas existentes en Cabudare.

Es importante recordar que Cabudare nace como pueblo en 1818, a raíz de su constitución como parroquia religiosa; lo que propició que parte de los habitantes dispersos en los diferentes hatos y haciendas, se concentraran alrededor de la iglesia, que inició su construcción poco después de esa fecha.

El municipio Palavecino cuenta con algunas edificaciones religiosas construidas en el tiempo histórico colonial y postcolonialdel siglo XIX, que aún se conservan, como la Capilla Santa Bárbara y la Iglesia San Juan Bautista.

En cuanto a las edificaciones civiles, de esa época, la mayoría de ellas, muestran una apariencia muy modesta, y presentan actualmente, rasgos de intervención en las fachadas y en sus interiores, que han modificado su estilo; como es el caso de rejas protectoras en las puertas, techos de zinc, pisos de cemento, entre otros. Es necesario señalar, que este municipio no contó con arquitectura de tipo militar, ni tampoco existen muestras del período prehispánico.

Es de destacar que la mayoría de las viviendas domésticas en este municipio no contaban con los patios rodeados de habitaciones. Las que perduran hasta hoy, generalmente, tenían una planta rectangular, y se entraba por un zaguán que abría a un corredor.

Las habitaciones daban al frente de la calle, y en el corredor interno trasero funcionaban la cocina, comedor y recibidor, a veces el corredor era abierto y sostenido por horcones. Ello representa, mayor simpleza en la construcción, producto de ser habitadas por familias con moderados ingresos.

Presentamos a continuación como muestra, seis viviendas emblemáticas de este municipio, edificadas bajo esta perspectiva, construidas en el siglo XIX o primeras décadas del XX, que aún sobreviven y conviven con la ciudad creciente.

Tienen como elemento común, el haber sido construidas por particulares, con mano de obra local, siguiendo pautas tradicionales, con las posibilidades económicas de sus dueños, sin la participación o diseño de arquitectos. Generalmente cuentan con algunas intervenciones de elementos modernos como láminas de zinc o rejas protectoras. Todas ellas forman parte de la memoria histórica colectiva de sus habitantes.

Calle Santa Bárbara entre Simón Planas y El Matadero

Se aprecia: Techo de tejas con base de caña brava o amarga con travesaños de madera ‑alero debajo del techo. ‑Marco liso de la puerta. –Ventanas con dintel en la parte superior, vierteaguas o repisas voladas en la parte inferior, y enrejado de hierro– Paredes de adobe. pisos originales de terracota con listones separadores de madera.

Casa Familia Pérez Escalona situada en Av. Libertador con calle Simón Planas, esquina noreste

Se aprecia: techo de caña brava y tejas y horcones resistentes, con alero debajo del techo– puertas y ventanas de madera sin marcos — paredes de adobe –ventanas y puertas intervenidas con protectores de hierro – Consta de zaguán, habitaciones y corredor que sirve de sala y comedor como espacios originales; y otros agregados con materiales modernos. (bloques y cemento).

La Vaquera. Familia Sosa. Zanjón Colorado. Parroquia José Gregorio Bastidas

Se observa el techo de caña brava y tejas al frente – puertas sin marco – corredor con horcones de madera – construcción de adobe – ventanas con enrejado de madera. Fue una antigua posada para viajeros. Se calcula fue construida a mediados del siglo XIX. Antigua Puerta al llano.

Casona de la Familia Sosa. Los Rastrojos

Erigida a finales del siglo XIX, por lo que tiene más de 100 años. El IPC la declaró bien de interés cultural el 10 de febrero de 2005. Construida con dos habitaciones, cocina y sala, en adobe y bahareque y techo de tejas y caña brava, ya intervenida cuenta con láminas de zinc. Fue vendida en el 2013.

Casa de la Familia Meleán Av. Libertador con calle Juan de Dios Meleán, esquina suroeste. Cabudare

Construida con techo de caña brava y tejas a dos aguas, y con alero– paredes de adobe — varias puertas y ventanas de gran tamaño de dos hojas — Enrejado de las ventanas en madera y cuenta con dos poyos en las ventanas para sentarse. Vista lateral de la vivienda donde se aprecia el dintel y vierteaguas de la ventana. De acuerdo al Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano. Municipio Palavecino, la vivienda tiene más de 100 años de construida, y señala que allí nació Juan de Dios Meleán en 1829.

Casa Familia Colombo. Av. Juan de Dios Ponte esquina calle Juares

Paredes anchas, el frente, puertas y ventanas de madera originales. Intervenida con pisos de cemento y techos de zinc. El Catálogo de Patrimonio Cultural de Palavecino señala que fue construida en 1895.

Debe resaltarse que existen otras viviendas en algunas haciendas ubicadas en diferentes caseríos y poblaciones de este municipio, como en el caso de Agua viva, El Taque, Patio Grande, que conservan ese aire de estilo colonial.

Fuentes consultadas: Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano. Municipio Palavecino. Ministerio de la Cultura. Caracas, 2004–2005.

Cuicas, Leonardo. Ciudad colonial venezolana. Barquisimeto. Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Sede Barinas. Barquisimeto, 2000.

Visitas a los lugares señalados y entrevistas a sus ocupantes o vecinos.

Que buen artículo!!