La aventura cotidiana en el tranvía de Barquisimeto

Omar Garmendia

Escritor e investigador

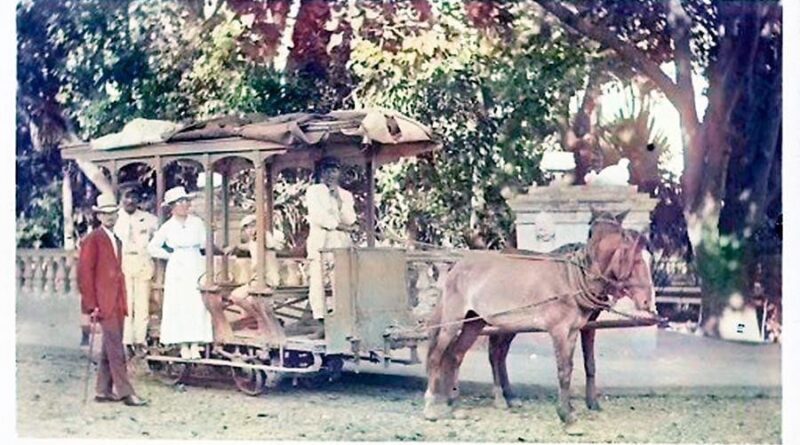

VEAMOS UNA ESTAMPA cotidiana de la aventura de montarse en un tranvía de caballos. ¿Está usted en la estación terminal de la iglesia de San Francisco y quiere dirigirse a la estación del ferrocarril? Pues debe esperar primero a que arreen las bestias para luego ser enganchadas al vagón.

El conductor y sus ayudantes parecen ser los especímenes más indómitos de la creación. Según ellos, los vagones no llevan pasajeros sino puestos. Después de escuchar los gritos y maldiciones de los caballistas y palafreneros por la negativa de los nobles brutos a ser sujetados al vagón, viene el trabajo de colocar los correspondientes arneses, bridas y correajes, alinear a los equinos en medio de las vías y disponerlos al trabajo.

Luego de las expresiones subidas de tono por parte de los hombres que maniobran con los cuadrúpedos, viene la operación por parte de los pasajeros de subirse al vagón. Resulta que los asientos son pequeños y pareciera que fueron diseñados sólo para personas flacas. Si se es mujer y lleva atuendos como largas faldas de miriñaque, enormes sombreros, chales, carrieles y paraguas, sumado al peso completo de su anatomía, la maniobra se complica.

Este fue el caso de más de una doña, que tuvo que ser subida a la plataforma con la ayuda de 4 fornidos peones y precisó pagar el pasaje por dos puestos. Y si se montan unos 3 o 4 abultados y voluminosos caballeros más, con bastón y camarita incluidos, todo termina en el acabose. Por más foetazos y golpes en las ancas dados al animal y entre pujidos, resoplidos y relinchos del flaco rocinante, este no puede avanzar por exceso de equipaje.

Resueltos estos inconvenientes, el tranvía por fin puede partir en su viaje cotidiano rumbo a la estación del ferrocarril. Sigue por la calle Catedral, pegado a la acera oeste, a paso de caballo (¡3 kilómetros por hora!). La sombra proyectada por las casas alivia un poco la canícula y casi llegando a la esquina de la calle Ilustre Americano, hace una primera parada.

Resulta que un burro sabanero está atravesado en las vías, interrumpiendo el lento paso del carricoche. Entre el griterío y exclamaciones del conductor, alguien intenta convencer al jumento de que debe quitarse de ahí. Un abogado le espeta al burro unos artículos del Código Civil y otros alusivos a la libertad de circulación y tránsito, de no menoscabar los derechos de las personas y otras menudencias, pero el burro continúa impertérrito y mirando lejos, mientras mastica unas olorosas hierbas que crecen en la orilla de la calle. Por fin, un pequeño grupo de niños logra apartar al solípedo a fuerza de empujones y pedradas, entre la algarabía de la pandillita de rapaces que se aleja por las calles aledañas.

Doscientos largos metros esperan todavía para llegar a la calle del Comercio. Los corceles ya están sudando la gota gorda y la gente saluda al paso del tranvía, con una leve inclinación de cabeza y la mano puesta en el ala del sombrero. Pasa por el Capitolio, en la esquina de Bolaños, donde los transeúntes ataviados de pumpá y leontina acuden a sus diligencias en la sede los Poderes Públicos. Algunos pasajeros se apean y otros suben. Los caballos respiran. Unos metros más y ya están en la esquina de Viloria.

Aquí los rieles doblan en una elegante curva en dirección oeste hacia la calle del Comercio. Surge otro inconveniente: el vagón se descarrila. El cambiavía que permite desviar el paso hacia la iglesia de Altagracia estaba mal ajustado y se produce la pequeña calamidad. Con el carro atascado los caballos no pueden avanzar. Los pasajeros, con disimulados refunfuños y contrariados por el ya conocido inconveniente de todos los días, pues eso sucedía a cada rato, apelan a la acostumbrada santa paciencia y resignación y deben bajarse del carricoche con los consabidos gestos de la contrariedad. El propio conductor recoge por las riendas a los caballos desconcertados y despreocupados por el accidente y con la ayuda de algunos de los viajeros y ocasionales transeúntes intentan colocar de nuevo el tranvía en su lugar. Luego de unos cuantos pujidos masculinos, en medio de órdenes y contraordenes, por fin todo vuelve a la normalidad.

Ahora los caballos no quieren avanzar. El poco alimento y el excesivo trabajo los tienen desganados. El conductor saca una larga vara de carrizo que lleva en la punta un manojo de hierba y la coloca por delante de las cabezas de los jamelgos, tratando estos de alcanzar la paja, y con eso reanudan la marcha.

Ahora los caballos no quieren avanzar. El poco alimento y el excesivo trabajo los tienen desganados. El conductor saca una larga vara de carrizo que lleva en la punta un manojo de hierba y la coloca por delante de las cabezas de los jamelgos, tratando estos de alcanzar la paja, y con eso reanudan la marcha.

La gente ya se cansa. Los hombres se secan el sudor de la frente con sus pañuelos sacados de la manga. Las mujeres despliegan los abanicos y dicen:

-Esta cafetera va demasiado lenta.

Otras se quejan de que no caben en los asientos, que se caen, que hay mucha brisa, que se levanta tierra y les ensucian los encajes de organdí de las faldas, que se tuerce la silla, que no ven la hora de llegar, que los caballos expulsan gases y riegan cagajones por las calles…

-La verdad es que a pie como que se llega más rápido a la estación del ferrocarril, dijo uno quien iba de pasajero, con un ademán de fastidio. Y vistos los medios de transporte usuales: coches, carretas y caballos, propios, alquilados o prestados, no deja de ser cierto, pensaban los que llegaron a pie a la estación, mucho antes que los tranvías de caballos. ¿A quién le quedan ganas?